मुक्तिबोध, एक सबसे बड़ा आत्माभियोगी कवि

अद्भुत रचना-दृष्टि के समय-चेता गजानन माधव मुक्तिबोध की आज (11 सितंबर) पुण्यतिथि है। कवि अशोक वाजपेयी के शब्दों में - मुक्तिबोध का रचना-संसार गढ़े गए लालित्य के स्थापत्य को ध्वस्त कर देता है। जब व्यवस्थाएं नृशंसता पर उतर आती हैं, तब वह अंतःकरण का प्रश्न उठाते हैं।

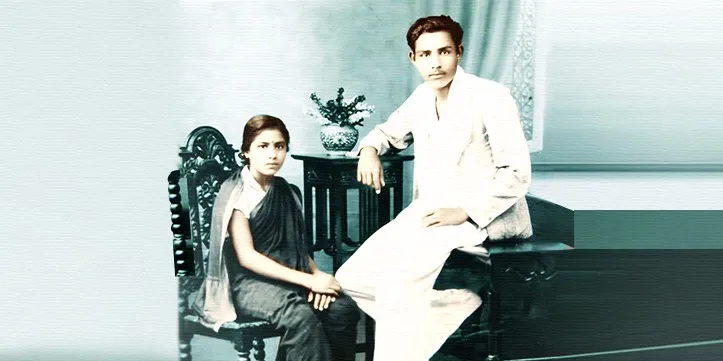

मुक्तिबोध की दुर्लभ तस्वीरों में से एक

वे प्रगतिवाद की मुख्यधारा में नहीं रहे। उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। मुक्तिबोध से जैसा रिश्ता बनना चाहिए था, नहीं बना। उनकी आइकॉनिक छवि उनसे संवाद करने में बाधा रही है। उनकी छवि से तरह-तरह के काम लिए गए। कला की रहस्यात्मकता उनके साथ जुड़ी रही है।

दरअसल, मुक्तिबोध के काव्य की अंतर्वस्तु जितनी व्यापक है, उससे भी ज्यादा गहरी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे समाज, जीवन और युग के जिस यथार्थ का साक्षात्कार करते हैं और जिसे अभिव्यक्त करते हैं, वह वस्तुतः जटिल और इतना उलझा हुआ और षड्यंत्रियों से पटा हुआ है कि उसे सीधे-सीधे पकड़ पाना या अभिव्यक्त कर पाना मुक्तिबोध के लिए स्वभावतः ही संभव नहीं था।

अदभुत रचना-दृष्टि के समय-चेता गजानन माधव मुक्तिबोध की आज (11 सितंबर) पुण्यतिथि है। कवि अशोक वाजपेयी के शब्दों में, मुक्तिबोध का रचना-संसार गढ़े गए लालित्य के स्थापत्य को ध्वस्त कर देता है। जब व्यवस्थाएं नृशंसता पर उतर आती हैं, तब वह अंतःकरण का प्रश्न उठाते हैं। पिछले 50 वर्ष की कविता ने मुक्तिबोध से बहुत कम सीखा है। कवि लालित्य में ही उलझे रहे हैं। मुक्तिबोध के बीज शब्द हैं- आत्मसंघर्ष, अंतःकरण और आत्माभियोग। मुक्तिबोध को पढ़िए तो लगेगा कि वह एक सबसे बड़ा आत्माभियोगी कवि है।

मुक्तिबोध के साहित्य से आमदरफ्त बढ़ाने पर कई बड़े सवालों का एक प्रवाह-सा सामने आता है। समय जिस तरह कविता को रचता है, क्या कविता भी उसी तरह अपने समय को रचती है? जैसे-जैसे समय व्यतीत हो रहा है, मुक्तिबोध समकालीन क्यों होते जा रहे हैं? संविधानेतर शक्तियों को कौन प्रश्रय दे रहा है? क्या आज का बुद्धिजीवी समाज के दुख-दर्द से कटता जा रहा है? रजना जगत में क्या हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई बाधित कर रहा है? इन्हीं सारे प्रश्नों का आशय लेते हुए मनमोहन कहते हैं कि मुक्तिबोध को नई कविता के दौर में पहचान मिली। ’70 के दशक की अकविता के ‘निह्लिज्म’ (सर्व नकार) के लिए मुक्तिबोध जरूरी थे। रचनात्मक अंतर्दृष्टि देने वाले रचनाकार के रूप में मुक्तिबोध हमारे साथ रहे हैं। वे प्रगतिवाद की मुख्यधारा में नहीं रहे। उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। मुक्तिबोध से जैसा रिश्ता बनना चाहिए था, नहीं बना। उनकी आइकॉनिक छवि उनसे संवाद करने में बाधा रही है। उनकी छवि से तरह-तरह के काम लिए गए। कला की रहस्यात्मकता उनके साथ जुड़ी रही है। आजादी के बाद जो जनतांत्रिक खाका बना, उसकी कृत्रिमता को, उसके सतहीपन को उन्होंने समझ लिया था। उन्होंने आजादी के बाद की परिस्थिति को तस्लीम किया। शीतयुद्ध के सवालों को, परिमल के प्रश्नों को मुक्तिबोध ने झूठा नहीं कहा।

वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी बताते हैं कि वह सत्रह साल की उम्र में मुक्तिबोध से मिले थे। जब वह 24 वर्ष के हुए, तब मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई। परिचय के ये सात साल न पर्याप्त हैं और न उल्लेखनीय। मुक्तिबोध ने गढ़े गए लालित्य के स्थापत्य को ध्वस्त किया। जब व्यवस्थाएं नृशंसता पर उतर आई थीं, तब उन्होंने अंतःकरण का प्रश्न उठाया। पिछले 50 वर्ष की कविता ने मुक्तिबोध से बहुत कम सीखा है। कवि लालित्य में ही उलझे रहे हैं। मुक्तिबोध के बीज शब्द हैं, आत्मसंघर्ष, अंतःकरण और आत्माभियोग। मुक्तिबोध अपनी जिम्मेदारी को केंद्रीय मानते हैं। वे सबसे बड़े आत्माभियोगी कवि हैं। उन्होंने 1964 में जिस फैंटेसी को प्रस्तुत किया था, वह 2014-15 में साकार हो गई। ऐसा दुनिया के साहित्य में बहुत कम हुआ है कि फैंटेसी साकार हो जाए। ‘अंधेरे में’ कुल चार चरित्र हैं- टालस्टाय, तिलक, गांधी और अनाम पागल। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण गांधी का चरित्र है। उनमें गांधी वाला तत्व कभी समाप्त न हुआ। अभी हमने युवाओं का एक सम्मेलन किया था। 56 युवा आए थे। किसी ने न मुक्तिबोध का जिक्र किया और न राजनीतिक परिस्थिति का। मुक्तिबोध की इतिहास वाली किताब के विरोध में जो मार्च निकला था, उसने मुक्तिबोध को तोड़ दिया। वह कभी उस आघात से उबर न सके।

वरिष्ठ आलोचक वीरेन्द्र यादव का मानना है कि जिस खतरनाक आगत से मुक्तिबोध रूबरू थे, वह आज हमारे सामने है। इतिहास पर मुक्तिबोध की पुस्तक प्रतिबंधित की गई। नेहरू और नेहरूवियन मॉडल की कई चीजों की आलोचना करने वाले मुक्तिबोध ने नेहरू की मृत्यु पर कहा था कि अब खतरा बढ़ गया है। मुक्तिबोध ने वर्ग की बात करते-करते जाति-वर्ण के प्रश्नों को पीछे कर देने की पद्धति की आलोचना की। उनके भक्तिकाल पर लिखे निबंध को याद किया जा सकता है, जहां कबीर और तुलसी आमने-सामने हैं। मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मलेन पर उनकी टिप्पणी को याद कीजिए और आज स्वच्छता, पर्यावरण आदि पर कार्यक्रम कराने वाली साहित्य अकादमी से उसकी तुलना कीजिए, मुक्तिबोध की दूरदर्शिता स्पष्ट हो जाएगी। मुक्तिबोध के वैचारिक पक्ष को नज़रअंदाज़ करके हम उनके साथ अन्याय करेंगे।

आलोचक गोपालजी प्रधान की दृष्टि में मुक्तिबोध ऐसे मुद्दों को छूते हैं, जिसे पढ़ते हुए हम शर्मिंदा होते हैं। हममें आत्मालोचन के साहस की कमी आई है। मुक्तिबोध अपने वर्ग के प्रति निर्मम थे। वे आत्मालोचन को कसौटी की तरह इस्तेमाल करते थे। उनकी वैचारिकी में सामाजिक और राजनीतिक श्रेणियों के मध्य दरार नहीं थी। यह दरार बाद में आई है। इसे पाटने की जरूरत है। मुक्तिबोध ने अपने समय से जूझते हुए अपने लिए सम्पूर्ण वैचारिकी बनाई थी। अपने लिए विचार आयत्त किया था। भक्त कवियों के बारे में जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि उनकी कविता उनके दार्शनिक चिंतन का सह-उत्पाद है, उसी तरह कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध का रचनाकर्म उनकी वैचारिकी का हिस्सा है, सह-उत्पाद है।

मुक्तिबोध के साहित्य पर वरिष्ठ लेखक चंचल चौहान बताते हैं कि उन्होंने एम.ए. का लघु शोधप्रबंध मुक्तिबोध पर लिखा था। जनता की विचारधारा को समझे बिना मुक्तिबोध की कविताएं दुरूह लगेंगी। उनकी कविताओं की बड़ी ख़राब व्याख्या राम विलास शर्मा ने की थी। नामवर सिंह की आलोचना ने भी न्याय नहीं किया। मुक्तिबोध ने जोर देकर कहा था कि मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते। परिवर्तन लोक जीवन से आता है। चिंतकों, साहित्यकारों को लोक जीवन से जुड़ना होगा। मुक्तिबोध मध्यवर्ग के प्रति रचना का रवैया ठीक करना चाहते थे।

दरअसल, मुक्तिबोध के काव्य की अंतर्वस्तु जितनी व्यापक है, उससे भी ज्यादा गहरी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे समाज, जीवन और युग के जिस यथार्थ का साक्षात्कार करते हैं और जिसे अभिव्यक्त करते हैं, वह वस्तुतः जटिल और इतना उलझा हुआ और षड्यंत्रियों से पटा हुआ है कि उसे सीधे-सीधे पकड़ पाना या अभिव्यक्त कर पाना मुक्तिबोध के लिए स्वभावतः ही संभव नहीं था। उनकी अन्तर्वस्तु में राजनीति की उलझी हुई, पेंचदार बाजियों, नेताओं के भ्रष्टाचार और इसकी जड़ें समाज में रह रहे मध्यवर्गीय, बुद्धिजीवी व्यक्ति के मन के बाह्य और भीतरी संघर्ष, निरन्तर विघटित होते मूल्यों के बीच में जिंदा रहने की छटपटाहट में फंसे हुए जन तथा इसके साथ ही साहित्य से जुड़े हुए तमाम-तमाम सवाल भी हैं।

उमाशंकर सिंह परमार लिखते हैं कि मुक्तिबोध को गाय तरह दुहा गया है। पिछले दशक में। और प्रकारांतर से यह वैचारिक आतंक पैदा किया गया कि जिसे मुक्तिबोध पसन्द नहीं, उसकी पसन्द दो कौड़ी की और जिसे मुक्तिबोध की समझ नहीं, उसकी समझ दो कौड़ी की। मुक्तिबोध को कुछ लोगों ने महज अपनी तरह से समझने का काकस बनाया और अपने तरह समझने की एक गैंग भी बनाई। परमार के कथन से असहमति जताते हुए मनोजकुमार झा का कहना है कि मुक्तिबोध को लेकर यह कथन दुर्भाग्यपूर्ण और लोकवादी साहित्य धारा को कमज़ोर करने वाला है। मुक्तिबोध जनता के सजग, संघर्षधर्मी और वर्गचेतस लेखक हैं। अतः उनका अनुचित मूल्यांकन करने पर विरोध स्वाभाविक है। उनके नाम पर पीठ विश्वविद्यालयों में चलते रहे और मठाधीश चलाते रहे।

विरोध उनका होना चाहिए, पर यहां तो मुक्तिबोध का ही अवमूल्यन किया जाने लगा। हर विचार को सम्यक होना चाहिए। यह दौर बड़ा घिनौना है। अक्सर भरे पेट वाले ही कविता लिखते हैं। हिन्दी में खासकर, कविता हो या आलोचना उच्च जाति के सामन्ती प्रभुओं-ब्राह्मणवादियों का बोलबाला है। दूसरी बात, कविता बहुत ही सूक्ष्म विधा है तो ज़रूरी नहीं कि सबकी समझ में आ ही जाए। मुक्तिबोध पर इसलिए हमला किया जाता है कि उन्होंने सबकी समझ में आने लायक कविताएं क्यों नहीं लिखीं। सम्पादक के पास मंच होता है, पर बकौल असग़र वजाहत, हिन्दी का साहित्यिक समाज 5-7 हज़ार के बीच सिमटा हुआ है। सब अपनों को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। तभी तो कविता-संग्रह की ढाई सौ प्रतियाँ प्रकाशक छापता है, पैसे तो लेता ही है, नखरे भी हज़ार।

ये भी पढ़ें: पत्रकारिता में संवेदनशीलता पैदा करता है साहित्य: रामशरण जोशी